介護に関わる方にとっても腰痛に悩むことは多いでしょう。

ここでは、介護現場で取り組める腰痛対策についてご紹介をしていきたいと思います。

明日から使える、今から取り組める内容になっています。

できるところから始めてみてくださいね。

それではいってみましょう。

まずは、

その1. 丈夫な身体を作ろう!

「限界を上げる」という言葉をご存じでしょうか?

言うまでもなく、介護の仕事は力を求められる場面や立ち仕事、歩き回ることが多いです。

腕力や腹筋背筋といった体幹にも力がある方が有利です。

座り姿勢や立ち姿勢も綺麗で理想的な姿勢をキープできる方がいいですね。

丈夫な身体を作るトレーニングは?

- 腕立て伏せ(女性は壁腕立てでも良いです)

- 腹筋(腹直筋に加えて腹横筋など深層の筋も意識しましょう)

- 背筋

- スクワット

- フォワードランジ

といったところでしょうか。

単調な筋トレばかりじゃつまんない!!という方には

- ピラティス

もおススメです。

ピラティスは呼吸をしっかりと意識して、身体のしなやかさと強さが得られるエクササイズ。

きっときれいな姿勢になれることでしょう。

ここでちょっとだけブレイク♪

もし、柔道部やラグビー部、相撲部あがりの介護スタッフばかりだと…

入居者:ちょっと、トイレ行きたいんだけど

スタッフ:オッケー すぐそこだし、車いす取りに行くよりお姫様抱っこで行っちゃおうか♪

入居者:重くない?ありがとね♡

お昼ご飯の時には

入居者:もうごちそうさましとくわ。あんまり食欲が無いの…

スタッフ:なんだよ、もう食べないの?しっかり食べないと元気でないよ!俺がもらって食っちゃうよ♪

入居者:あんたの身体見てると、しっかり食べないとって思えちゃうね♡

なんだか楽しくて元気がでそうな施設になりそうな気がしませんか??

さて、話を戻しましょう…

その2. ボディメンテナンス

マッチョになるには少し時間がかかるかもしれませんが、

日々の疲れを取るにはボディメンテナンスが欠かせません。

- ストレッチ

- 入浴

- 気分転換

などを取り入れるようにしましょう。

ストレッチは、腰痛対策の定番である

- 大腿後面の筋肉(ハムストリングス)

- 背部の筋

- 体側の筋

- 殿部の筋(殿筋のストレッチは結構重要です)

などを座位や臥位でしっかりと伸ばすようにしましょう。

骨盤を前後に傾斜させるエクササイズも有効ですね。

その3. 始業前、中の体操実施

みなさんの職場では、就業前に体操を実施していますか?

建築現場や運送会社などではよく見かける光景です。

介護施設ではどうでしょう??

みんなで集まって、というスタイルが難しいようであれば、

体操メニューを作って各時が就業の時に実施するような工夫も良いかと思います。

シフトに合わせて数人で一緒に実施するとより取り組みやすいかと思います。

体操は、メニューとルールを作ること。リーダーを決めること。が大事だと言われています。

他には、あ、ちょっと腰が辛いな、と言う時などに実施できる

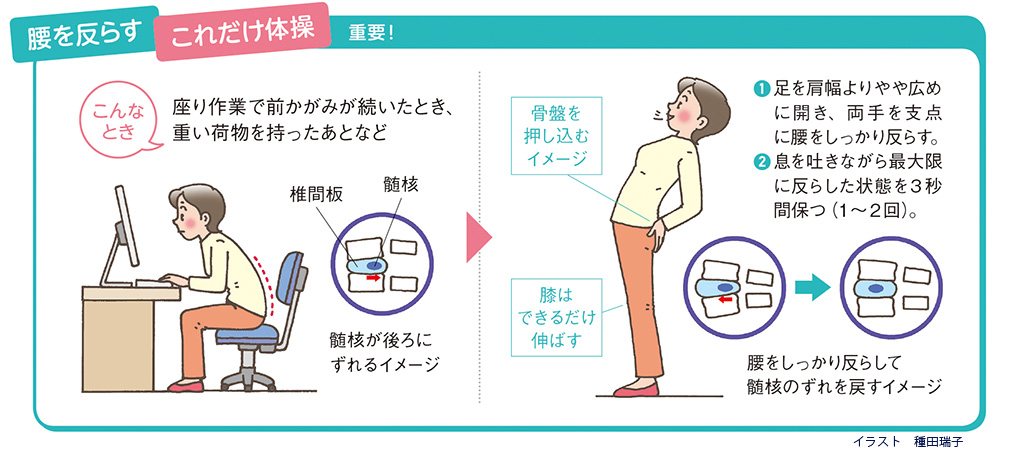

これだけ体操 というのがあります。 →くわしくはこちら

(画像引用:https://lbp4u.com/koredake/)

筋肉を伸ばすというよりは、椎間板の中の髄核移動を行うことで、椎間板周囲への負担が軽減できる体操です。

こちらもおススメですのでぜひ取り組んでみてください。

その4. 介助方法の検討

介護業務の中で、腰に負担がかかるとされるのが

- 起き上がり介助

- 起立・移乗介助

- 立位での衣服着脱(トイレ内など)

- 入浴介助

- オムツ交換

- 体位変換

というところではないでしょうか?

腰や身体に負担を掛け過ぎず、介護される側にも安心で安全な方法で介助していく方が良いですよね。

恐らくみなさんの施設では介護技術についてはある程度決まった型というものはあると思います。

でも介助者の体格差などもあり、個々人で調整して介助をすることも結構大変です。

これでいいのかな?と思っている介護スタッフは実は多いようです。

腰や身体に負担が掛かっている介助方法については見直しをしていきましょう。

また、最近では腰を屈める動きが少なくて済むベッドも出て来ています。

(画像引用:https://seahonence.co.jp/hp/bed02/ax_characteristic.html)

このようなベッドを導入して環境を整えることで前屈み姿勢の軽減につなげることが出来ます。

こちらのベッドについてくわしくはこちらからご覧ください。

ほかには、福祉用具や器具を使用していくことも検討していきましょう。

最近は、ノーリフトポリシーを取り入れている施設も増えてきているようです。

ノーリフトポリシーとは

「押す・引く・持ち上げる・ねじる・運ぶを人力のみで行うことを絶対に禁止する」です。

オーストラリア看護連盟より出された方針であり、今では法律化されています。

ノーリフティング介護は日本でも広がりつつありますね。

その5. 福祉用具を活用する

みなさんの職場には

- スライディングシート(布状のもの)

- スライディングボード(やや硬めのタイプ、大きいサイズもあり)

- 跳ね上げ式の車椅子(アームレスト、フットレストが外せるタイプ)

- 移乗サポートベルト

などは揃えていますか?

これらの福祉用具は力に頼らない介助を実現するためにも必須のツールです。

介助される側にとっても安心できる介助方法になりますので、しっかりと使いこなせるようにしていきましょう。

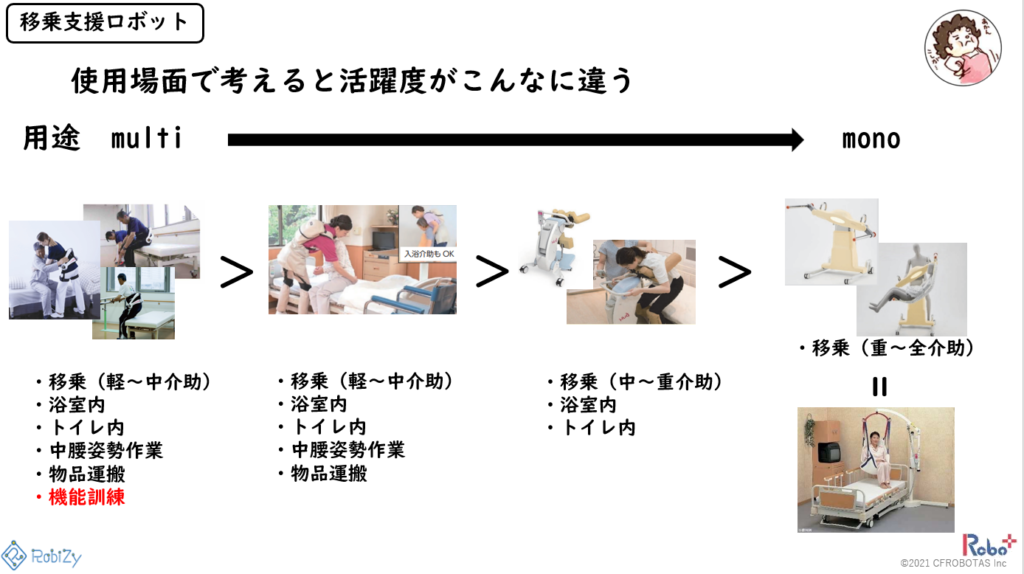

その6. 介護ロボットを活用する

移乗をサポートする介護ロボットも登場してきています。

装着するタイプと非装着で持ち上げをサポートしてくれる製品があります。

対象の方の状態に合わせて使い分けていくことが活用のポイントです。

装着型の介護ロボットについては、移乗場面の他にも、おむつ交換や体位変換などでの前屈み姿勢でも腰の負担を軽減してくれます。

入浴時の浴槽からの出入り時に活用している施設もあります。もちろん防水対策もばっちりです。

いろいろな場面で腰をアシストしてくれるので、使える場面が増えることで使用に慣れていくことができるのです。

他には、介護しやすいように入居者の身体の状態も重要です。

上下肢の拘縮が強く、体幹も過緊張な人の起き上がり介助はとても大変ですよね。

その7. ポジショニング、拘縮予防、残存機能維持

寝たきり傾向の方にはベッド上や車いす上でポジショニングやシーティングを実施されていることかと思います。

ポジショニングの目的としては、上肢や下肢の筋緊張を抑えて拘縮を防ぐことが挙げられます。

この人にはどんなポジショニングが適切なのだろう?と迷うこともあるでしょう。

リハビリスタッフがいる施設では、職種連携などもしっかりとなされていることかと思います。

入居者の方の状態に合わせてポジショニングやシーティングをしっかりと実施するようにしていきましょう。

さらに、脚が動かせる方などは残存機能を使用するように意識付けを行い、少しでも自分の脚や身体で踏ん張ることも必要です。

しっかり介助した方が安心だから、と介助量が多すぎる状態にならないように気をつけたいものです。

手足が動かせる方には、リハビリ室以外での体操や機能訓練の実施も有効です。

多くの施設ではフロアで過ごす時間をしっかりと確保されていると思います。フロアで体操や機能訓練が実施できるようになると、介護スタッフの方の関わり方も変化してくることでしょう。

介護のポイントは、

- より効率的に : 相手の機能を引き出す

- より安全に : ケガのリスクが低い

- より楽に : お互いに楽である

効安楽(コアラ)と覚えてくださいね。

介護施設で取り組める腰痛対策についてご紹介してきました。

ご自分の施設ではしっかりと取り組むことが出来ているでしょうか?

全ての項目に取り組めていらっしゃる施設は大変すばらしいと思います。

もし、いまの施設で取り組んでいる内容に不安をお持ちの方、

これから一つずつ取り組んでいこうとお考えの方

当社では、介護現場の腰痛対策サポートを実施しています。

介護現場の腰痛対策相談受付中!

あなたの施設は ”腰痛対策” できていますか?

・身体介助の方法

・ポジショニング

・福祉用具や介護ロボットの活用

・職場全体で取り組む腰痛対策の提案

といった内容の研修・コンサルティング相談を受け付けています。

腰痛対策や業務改善につながる第一歩を一緒に踏み出しましょう!

Web研修や施設での集合スタイルなどいろいろなスタイルで可能です。

施設の課題や目指す方向などをヒアリングしてオーダーメイドプランを作成いたします。

交通費別途※一部対応できないエリアもあります

なによりもスタッフ自身の身体を守り、しっかりと仕事に打ち込める。

自信をもって介護ができるようになりたいですよね。

作成:逢坂大輔(理学療法士・作業管理士)